アイドルと文豪 シリーズ

「引用の面白さ」

ここに並べた批評のほとんどが、過去に「(アイドル名) 評価」としてアップした記事である。アイドルを他者の物語と結びつけて物語る、という試み、暗中模索の第一歩であり、ただ思考を垂れ流しただけの、文章とは呼べない代物、習作に過ぎないが、なんらかのかたちとして残しておきたい、と考え、再編集した。馴れ親しんだアイドルの横顔を通して、引用の面白さを知るきっかけになれば、幸いである。

記事一覧

蓮實重彦の『物語批判序説』以降、少なくとも私たち批評家は、小説家のレゾン・デートルあるいはパラダイムを、高級な文体でも情感豊かな描写でもなく、結果として予言と見間違うような、時代を先回りし迎え撃つ文章のなかに求めてきた。いや、福田和也が述べるように、それは、迎え撃つ、ではなく、来るべきものの側として撃つ、であるかもしれないが。たとえば、夏目漱石はニートを、大江健三郎は宗教とテロルの緊密を、村上春樹は現代人の無関心と無理解をその時代がやってくる以前に物語として語っている。不吉な予言と見間違う文章。しかしそれらはけして予言などではない。人間の本質を描く行為が、結果として、未来を、希望を映す、というだけの話である。

つまり、我々は”物語”に対して傍観者にはなれないのだ。我々の物語(人生)は古本屋に積まれた文庫本のなかですでに書かれているし、紀伊国屋の新刊コーナーで色鮮やかに描かれるPOPのなかで紹介されている。あなた自身、あなたが昨日読み終えた純文学小説の主人公であるし、その主人公の友人、家族である。あるいは”彼”を、”彼女”を愛し傷つけ、嘘を吐くために真実を駆使する末端的登場人物かもしれない。齋藤飛鳥は『羊をめぐる冒険』の”僕”であり、『阿修羅ガール』の”アイコ”でもある。白石麻衣は『エバは猫の中に』の”エバ”と連関し、佐々木琴子は『百年の孤独』の”エレンディラ”を包んだシーツと同じシーツを掴む。須藤凛々花は『宙返り』の”師匠(パトロン)”のように転向をした。

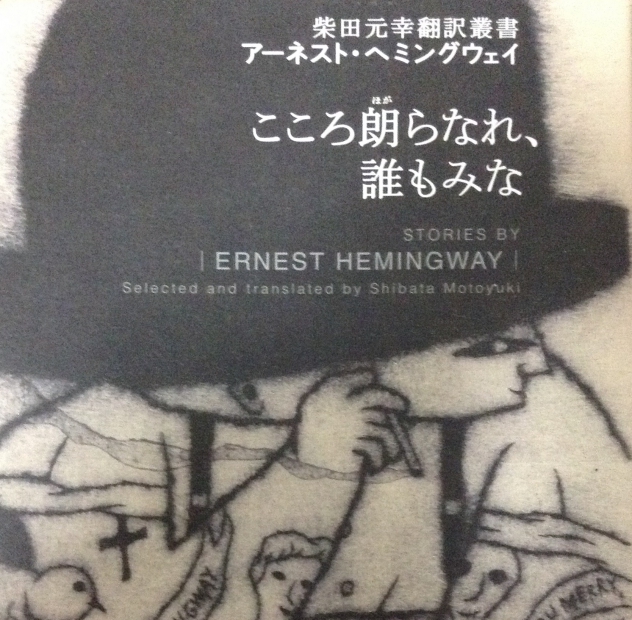

もちろん、アイドルを演る少女たちもまた、一篇の虚構を編む作家であることを見落としてはいけない。それ故に、彼女たちは他者の物語と連関し、より虚構に囚われるのだ。(『山口真帆 × ヘミングウェイ』より抜粋)