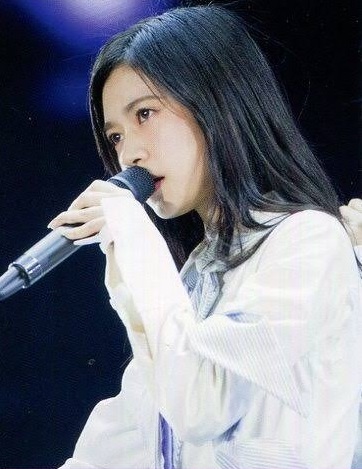

乃木坂46 寺田蘭世 評判記

「愚直なアイドル」

寺田蘭世、平成10年生、乃木坂46の第二期生。

一貫して、夢に対するアプローチを枯らすことなくアイドルを物語っている。

思案の結果、まったくあたらしい疑問に遭遇し、その隘路から抜け出すための解決策の発見へ彼女は一途にこだわる。”つよがり”という言葉に包括される要素のすべてを覆いかぶさった登場人物であり、きわめて深い独自性が愚直な前進を画く。センターポジションへの憧憬をアイデンティティへの希求として叙述する行為が、反動として、グループの歴史に対する裏切りと捉えられるのも、彼女の愚直さに因る。

「佐々木琴子」というライバルを見失ってからは、佐々木の役割を肩代わりするかのように、より一層、表題作のセンターに立つことの憧憬を深め、言葉・態度にあらわしてきた。

ゆえにこのひとの魅力、アイドルの可能性を問い語る際には、センターへの可能性、を外すことはできないし、もはやそれを語ること自体が、彼女と彼女の作るアイドルをノートに写す行為となる。

アンダー・メンバーのサクセスを歌ったバイブル『ブランコ』では、作詞家・秋元康からあたえられる音楽、詩情に深く沈み込むことができる天意を備えたアイドルであることを、つまりセンタータイプのアイドルであることを知らしめたが、皮肉にも、その『ブランコ』の詩情にならうように”前へ後ろへ”と序列闘争の場に揺さぶられてしまったこともまた、このひとの愚直さを表している。

総合評価 70点

アイドルとして豊穣な物語を提供できる人物

(評価内訳)

ビジュアル 14点 ライブ表現 13点

演劇表現 13点 バラエティ 14点

情動感染 16点

乃木坂46 活動期間 2013年~